こんにちは! 館長のゆるとです。

気温が下がる冬季は、トカゲの飼育管理が難しい時期です。

特に、トカゲ飼育初心者の方は、ヒーターの選び方や冬季の飼育管理について、不安を感じることも多いでしょう。

実は私も失敗した経験があり、精神的にも、金銭的にも大ダメージを受けました。

- ヒーターを設置しても、飼育ケージが温まらない

- 種類が多く、ヒーター選びに悩む

- ヒーターの使い方が分からない

- 実際に使用したら、思っていたのと違う

- 結局、どのヒーターが正解なの?

ヒーター選びは難しいですが、ヒーターは冬の必須アイテムなので、設置しないわけにはいきません。

そこで、この記事では日本産のトカゲ類を対象に、失敗しないヒーターの選び方について解説していきます。

ヒーター選びの基準、各種ヒーターの特徴、使い方や選び方の実例などについて、解説していきます。

冬の保温対策や、ヒーター選びにお困り方は、ぜひ最後までお付き合いください。

なお、おすすめのヒーターについては、こちらの記事も参考にどうぞ。

【トカゲ、カナヘビ、ヤモリ飼育】おすすめヒーター6選!製品の特長や口コミまとめ!

ヒーター選びの基準は3つ

ヒーター選びの基準は、「トカゲの種類」「気温」「飼育ケージの大きさ」の3点です。

トカゲの種類

トカゲは、その種類ごとに行動パターンが違うため、飼育しているトカゲと相性の良いヒーターを選ぶ必要があります。

詳しくは、「3タイプに分けて考える」の章で解説します。

気温

ヒーター選びでは、室温や外気温など、飼育環境の気温を把握することが重要です。

飼育環境とは、飼育ケージを設置している場所のことです。

例えば、気温が0℃ほどになる寒冷地では、W数や保温力の高いヒーターが必要ですし、エアコンが付いている室内など、常時20℃ほどの飼育環境なら、夜間にヒーターを使用するだけで十分な場合もあります。

同じ地域でも、飼育環境によって気温が大きく違うため、ご家庭の飼育環境を確認しておきましょう。

具体的には、昼夜の温度差や、日中の平均気温を把握することです。

特に注意が必要なのは、昼夜の寒暖差が激しい飼育環境です。

具体的な対策や、ヒーターの特性などは、順番に解説していきます。

飼育ケージの大きさ

飼育ケージの大きさに合ったヒーターを選ぶだけでは、不十分です。

なぜなら、飼育ケージの高さ、広さによって、必要なヒーターが違うからです。

各種ヒーターには、それぞれ得意不得意があります。

例えば、飼育ケージに高さがある場合は保温球、高さが低くて横に長い場合は、パネルヒーターなどがよいでしょう。

逆に、飼育ケージに高さがない場合、保温球は使えませんし、飼育ケージが広く大きい場合、複数のヒーターを組み合わせて使用することもあります。

トカゲの種類について

日本のトカゲ類は、大きく3つに分けられます。

それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

3タイプに分けて考える

| ニホントカゲ (左側) | カナヘビ (中央) | ヤモリ (右側) |

適切にヒーターを選ぶために、各種トカゲとヒーターの相性を知っておく必要があります。

トカゲを3タイプに分け、それぞれの特徴と、ヒーターとの相性を見ていきましょう。

主に地表や地中で生活するタイプのトカゲです。

代表的な“トカゲ型”は、ニホントカゲです。

鱗に光沢があり、外見はツルツルして見え、土を掘るのが得意、などの特徴があります。

主に地表で生活し、低い植木に登るなど立体的な動きを好むタイプのトカゲです。

代表的な“カナヘビ型”は、名前の通りニホンカナヘビです。

鱗に「キール」と呼ばれるスジがあり、光沢の無いガサガサ、ギザギザした外見が特徴です。

壁や天井などに張り付いて行動するタイプのトカゲです。

代表的な“ヤモリ型”は、ニホンヤモリです。

夜行性で、街灯近くの壁や天井に張り付いていることが多く、触るとプニプニしています。

ちなみに、ヤモリの仲間である「トカゲモドキ」については、「トカゲ型」として考えてください。

ヒーターとの相性

- トカゲ型はパネルヒーターなど、飼育ケージを下から温めるヒーターと相性が良い

- カナヘビ型は赤外線ヒーターや保温球など、飼育ケージを上から温めるヒーターや、空間を温めるヒーターと相性が良い

- ヤモリ型はパネルヒーターや赤外線ヒーターなど、飼育ケージを上から温める、もしくは飼育ケージの壁を温めるヒーターと相性が良い

ヒーター3種の特徴と注意点

代表的な3種類のヒーターについて解説していきます。

ヒーターを設置する際は、飼育ゲージ全体を温めるのではなく、暖かい場所と涼しい場所を作って、トカゲが好きな温度帯を選べるようにしましょう。

パネルヒーター

ー特徴ー

- 板状、もしくはフィルム状の保温器具で、飼育ゲージに貼り付けて使用するタイプのヒーター

- 接している面積が大きいほど温まりやすい

- 飼育ケージの下に設置し、床や土、水などを温めると無駄がない

- 工夫次第で簡易温室も作れる

ー注意点ー

- 空間を温める能力はかなり低く、飼育ゲージ内の気温を上げる効果は低い

- 保温できるのは、貼り付けた場所だけ

地上や土の中で活動する、トカゲ型と相性が良いヒーターです。

赤外線ヒーター

ー特徴ー

- いわゆる「暖突」タイプのヒーター

- 上から赤外線を放射して温める

- 飼育ケージの蓋や上に取り付けて使用する

- 流木や造花など、高低差があるレイアウトの表面を効率よく温められる

ー注意点ー

- 空間を温める能力は低めで、飼育ケージ内の気温を上げる効果はあまりない

- 飼育ケージに高さがあると十分に温まらない

- 飼育ゲージが乾燥しやすい

立体的な動きが得意な、カナヘビ型と相性が良いヒーターです。

保温球

ー特徴ー

- 電球タイプの保温器具で、バスキングライトの様にソケット、スタンドにセットして使用する

- 空間を温める能力が高く、高さや広さのある飼育ゲージに適している

- 保温力が高い

- 寒冷地など、気温が低くなる環境でも十分に保温してくれる

ー注意点ー

- 保温球の他に「ライトスタンド」「ランプシェード」「サーモスタット」をそろえる必要があり、初期費用がかかる

- 電球自体が非常に熱くなるため、火傷、防火対策が必要

- 消費電力が高い

- 玉切れや、電球が割れる危険がある

どこにでも張り付く、ヤモリ型には使用しないほうが良いでしょう。火傷の恐れがあります。

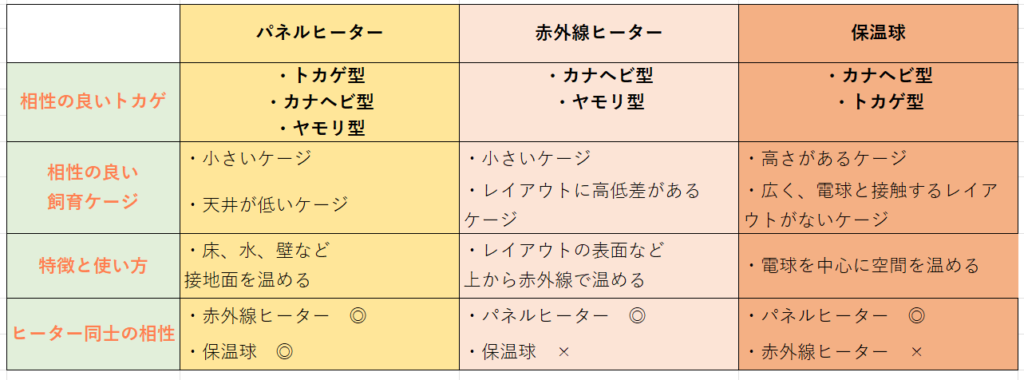

ヒーターと飼育環境の相性早見表

説明が長くなりました。お疲れ様でした。

今まで解説した内容を、早見表にまとめました(※画像はタップで拡大できます)。

選び方の具体例

この章では、よくある飼育環境を例に、選び方を解説します。

屋内飼育を前提として、日中はバスキングライトを使用、気温は5℃前後を想定して考察していきます。

カナヘビ飼育(30㎝水槽)

飼育環境は、流木などのレイアウトがあり、レイアウトから天井までが約10㎝という条件で考察します。

このような飼育環境では、赤外線ヒーターが効果的です。

バスキングライトと併用することで、日中は十分な温度を確保できるでしょう。

一方、バスキングライトが消灯する、夜間は注意が必要です。

夜間は気温が一気に下がるので、飼育ケージの上に毛布を掛けたり、パネルヒーターと組み合わせたりするなど対策しましょう。

ニホントカゲ飼育(30㎝水槽)

飼育環境は先ほどと同じく、レイアウトから天井までが約10㎝という条件で考察します。

この飼育環境では、パネルヒーターが有効です。

立体的な動が少ない「ニホントカゲ」が対象なので、レイアウトの保温は不要、土に潜っていたり、地面にいたりすることが多いため、下から温めるヒーターが効果的でしょう。

注意点として、床材が厚過ぎると、十分に保温できない場合があります。

ニホントカゲは地中で眠るので、飼育ケージ内の気温より、床材の温度に気を配りましょう。

ヤモリ飼育(20㎝水槽)

ヤモリは夜行性のため、バスキングライトは使用しないこととします。

飼育環境は天井が低めで、流木など多少のレイアウトがあるという条件で考察します。

この場合は、赤外線ヒーター、パネルヒーターどちらでも対応できます。

ヤモリは壁に張り付くため、上からレイアウトを温める他に、壁面などにパネルヒーターを設置する事で、ヤモリ自身が温かい場所に移動します。

ヤモリは比較的小さい飼育ケージでも飼育できるので、対策しやすいでしょう。

60㎝水槽でニホントカゲ飼育(ケージが大きい場合)

飼育環境は、床材の土が厚めに敷いてあり、レイアウトの高低差が少ない条件で考察します。

この場合、飼育ケージの空間が広いため、バスキングライトのW数を高くする必要があります。

ニホントカゲは地面が暖かくても、気温が低すぎると活動できません。

もしも、バスキングライトだけで気温を確保できない場合は、パネルヒーターと保温球を組み合わせるのが良いでしょう。

パネルヒーターだけでは気温を上げられないので、ある程度空間を温める必要があります。

夜間は土に潜るため、シェルターの近くにパネルヒーターを設置するだけでよいでしょう。

保温球が使用できない場合

都合により保温球が使用できず、赤外線ヒーターやパネルヒーターで乗り切りたいこともあるでしょう。

これらのヒーターは空間を温めるのが苦手なので、小さめの水槽に移すなど飼育ゲージ内の空間を小さくすることで弱点をカバーしましょう。

トカゲは行動範囲が広いため、本来は広い飼育ケージで飼育するべきです。

しかし冬季限定ならば、最低限の広さで飼育する選択肢もあります。

バスキングライトは夏よりも高いW数を選んだり、夜は布をかぶせたりするなど、保温力を高める工夫も合わせて行いましょう。

ヒーターを最大限活用する方法

ヒーター使用のコツや、便利な周辺機器を解説します。

ヒーターの効果的な使い方

パネルヒーター

むき出しで設置するのではなく、布などの上に置いて使用するとよいでしょう。

外気温に熱を奪われにくくなるため、保温効果を高められます。

飼育ケージが複数ある場合は、水槽と水槽の間に挟んで使用する方法もあります。

赤外線ヒーター

飼育ケージの上から、布などをかぶせることで、熱が逃げづらくなります。

他にも、飼育ケージの天井を低くすることで、保温効率を改善できます。

保温球

電球自体が高温になるため、火事を予防しましょう。

玉切れすることも多いので、予備の保温球を用意することも大切です。

温度計は必須アイテム

ヒーターを使用する場合、必ず必要になるのが温度計です。

主な目的は「適正な温度になっているか?」「ヒーターが故障していないか?」の2つです。

実際に飼育ケース内で温度を測ると、思っていたほど効果が出ないことがあります。

ヒーターが適切に設置できているか、温度計でチェックしましょう。

見た目では故障しているかわからないことが多いので、温度計をチェックしていればすぐに対応できます。

また飼育用品に不良品はつきものですので、試運転で温度チェックして返品・交換することでトラブルを防止できます。

ヒーターの種類で必要な温度計が違う

例えば、飼育ケージ内の気温と、レイアウトの表面や地表の温度を測るのでは、必要な温度計が違います。

保温球は空間を温める能力が高いので、気温が測れる温度計が必要です。

赤外線ヒーター、パネルヒーターは空間を温める能力が低いので、流木などレイアウトの表面や床材の温度を測れる温度計が必要です。

下の温度計はシンプルで防水機能もあり、レイアウトの表面や土の中の温度を測るのにおすすめの温度計です。

サーモスタットについて

サーモスタットは飼育ケース内の気温や水温が、一定になる様に自動で管理してくれる飼育用品です。

温度調節機能が無い、高温になる、などのヒーターには必須のアイテムです。

各機材をサーモスタットに接続して温度設定すると、飼育ゲージ内の温度が設定温度より高い・低い時に、自動で各機材のスイッチをON・OFFしてくれます。

サーモスタットの使用方法(※保温器具等は、先に飼育ケージに設置しておきましょう)。

- サーモスタットにバスキングライトやヒーターなど保温器具を接続する。

- サーモスタットをコンセントにつなぐ。

- サーモスタット本体で温度範囲を設定する。終了!

基本的な使い方や本体の設置場所は、説明書で必ず確認しましょう。

まとめ

・ヒーター選びの基準は3つ

- トカゲの種類

- 気温

- 飼育ケージの大きさ

・ヒーター3種類の特徴

- パネルヒーターは、接地面を温めるのが得意(床材や水、壁面など)

- 赤外線ヒーターは、高低差のあるレイアウトを温めるのに最適

- 保温球は、広い飼育ケージや、高さのある飼育ケージ向き。火事に注意する。

・ヒーターは、組み合わせて使うのが効果的

・冬だけ飼育ゲージを小さくする方法もある

・温度計は必須、温度管理と故障対策をしよう

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

あなたとトカゲ達が、快適に冬を越す一助になれば幸いです。